지난달 서울 시내 모 건축대학의 렉쳐시리즈에 초대받아 다녀온 적이 있다. 학생들 주도로 필자를 초대했다고 하는데 그 이유를 들어 보니 몇 년 전 영국 왕립 건축가 협회(RIBA)에서 출판된 필자의 “서울 방 (Seoul Bang, Urbanism between Infrastructure and the Interior)”을 렉쳐 준비 모임에서 읽고 초대하게 됐다고 한다. 그들의 재기발랄하고 자발적인 주도에 흔쾌히 응하기로 했다.

기왕 초대받은 김에 강연 당일 일찍 가기로 마음먹었다. 이유는 이 대 학 캠퍼스가 최근 세계적으로 유명한 건축가들의 국제 공모로 언론의 주목을 받았기 때문이다. 일찍 도착한 건축대학 로비에서 발견한 캠퍼 스 공모 전시모형이 인상적이었다. 참여자 이름만 들어도 건축학도들 은 누구나 알 수 있는 소위 해외의 스타 건축가들, 다섯 팀 모두 건축상 의 정점인 프리츠커(Pritzker) 수상자들이다.

이 중 네덜란드의 유명회사 오엠 에이(OMA)의 안이 당선됐다. 그들 디자인에 어김없이 시도되는 과감한 입체적 길이 캠퍼스에 질서를 부여한다. 그 대학 교수님들 “썰”에 의하면 이미 천문학적으로 책정된 금액보다 훨씬 웃도는 공사비가 소요 될 거라 한다. 과감한 예산과 유명 네덜란드 건축가 설계로 캠퍼스 공간의 천지개벽을 내심 기대하는 인상을 받는다. 동시에 17년 전 서울 시내 한 여대에도 국내 건축계에 잘 알려진 프랑스 건축가의 과감한 제안과 이로 만들어진 광장 같은 길도 연상되는 순간이었다.

설계 스튜디오가 있는 날이면 필자는 형남공학관 6층에서 문화관 5 층 꼭대기까지 하루 두 번 이상 걸어 다닌다. 컴팩트한 교정임에도 불구하고 시간이 꽤 걸리는 복잡한 동선을 따라야 문화관에 다다를 수 있다. 이 길을 걷다 보면 학교 건물들 사이를 어떻게 다녀야 하는지 몸소 체험 하게 된다. 숭덕경상관 앞 경사길은 슈파크를 조성하면서 과도하게 디자인하는 바람에 매번 문화관 입구를 코앞에 두고 갈지(之)자로 우회하는 촌극이 벌어지기도 한다.

캠퍼스에 대한 이런 관심 덕에 가칭 신축 “세움관”이 궁금해졌다. 며칠 전 학교 이메일을 뒤진 끝에 설계 변경안을 어렵사리 찾아볼 수 있었다. 학내 의견을 모으고 널리 알려야 할 사안을 건축학 교수인 필자조차 힘들게 찾아봐야 하는 상황이 의아하다.

설계 변경안을 보니 작년 형남공학관 2층에 전시된 모형을 마주했을 때 다소 비현실적으로 느꼈던 첫인상이 되새겨진다. ‘그림’에 가까웠던 올려진 인공대지 슈파크와 대지 경사를 내부에서 연결한 컨벤션 통로 (Alleyway)가 예상대로 삭제됐다. 설계 변경치고 공모안의 핵심이 대부 분 사라진 셈이다.

변경 후 더 밋밋해진 “세움관”은 아직도 많은 질문을 숙제로 남긴다. 예 를 들어 대규모 인파가 몰릴 슈파크 인공구조나 지상 건물 켄틸레버 구축 등 여러 사안이 구체적으로 드러날 수록 적지 않은 변화가 다시 생길 것 이다. 하지만, 이런 질문과 예산의 문제를 해결하더라도 필자가 새 건축에 걸었던 기대는 아쉽게 사라졌다.

언제까지 배움 공동체인 캠퍼스가 지금 같은 규모의 건축으로 경쟁 해야 할까? 본교 신축 예산의 10배 가 훨씬 넘는 오엠에이 디자인이나 앞으로 있을지 모를 다른 해외 건축가의 제안과 힘에 부치도록 계속 경쟁해야 하는 걸까? 숭실 캠퍼스의 특별함을 무디게 만든 오랜 관성, 체한 데 얹힌 듯 반복되는 그 “건축”을 극복할 새 사고가 필요하다!

여기서 대지가 준 유연함과 기회를 극대화하는 전술적 도시론 (Tactical Urbanism)과 침술 도시 론(Acupuncture Urbanism)의 최근 화두를 생각해 본다. 한의사의 침이 막힌 혈을 뚫듯 침술 도시론 (Acupuncture Urbanism)은 객체화 와 기념성 때문에 혈 자리가 막힌 현대건축을 치료할 건축 패러다임의 과감한 전환이다.

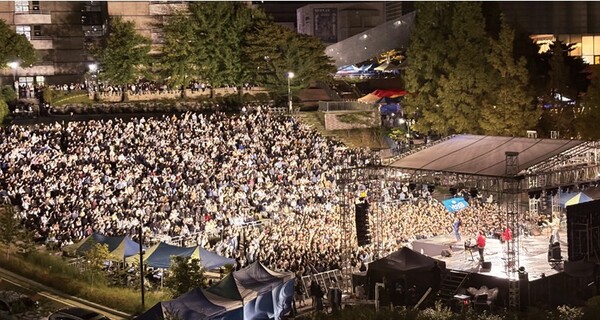

유능하지만 기회를 얻지 못한 젊은 건축가들의 협업과 이들 디자인 이 함께한 청량한 캠퍼스, 중경삼림 (重慶森林)의 명장면을 소환한 에 스컬레이터와 엘리베이터가 곳곳에 놓여 길들을 하나로 묶는다. 열린 광장들을 연결하고 구릉지의 단점을 장점으로 역전시킨, 형태보다 배경으로 작동하는 건축들의 연합이다. 이들이 접속한 길이 다시 실내로 변하는 침술 도시론(Acupuncture Urbanism)의 캠퍼스를 상상해 본다.

스테로이드로 불린 근육질 입면과 체급 경기하듯 홀로 비대해진 그 “건축”을 거부하고 빈 공간 중심의 연결과 보이지 않는 에너지를 짚어내는 침술 도시론(Acupuncture Urbanism)의 혜안(慧眼)이 요구되는 요즘이다. 유행처럼 번지는 대학 캠퍼스의 거창함보다 담백한 슈파크의 비움을 살리는 “건축 아닌 건축”으로 숭실 교정이 풍성해지길 바란다.