요즘 한 OTT 서비스를 통해 K-Pop을 소재로 한 애니메이션 영화가 화제다. K-Pop Demon Hunters, 세칭 “케데헌”으로 통하는 영어와 한국어로 만들어진 영화, 캐치(Catch)한 K-Pop을 중심으로 예상치 않던 공전의 히트를 기록하고 있다. 글로벌 기업이 영화의 제작과 자본을 담당했지만, 감독부터 주요 인물 목소리 역할에 북미의 2세대 한인들이 참여했다고 하니 K-문화의 또 다른 세계화 모습처럼 보인다. 특히 영화 속 서울을 배경으로 전통 민속 소재가 등장하는, “한국적” 모티브가 전 세계인에게 어필하는 모습이 흥미롭다.

이렇게 지역적 감성을 발휘하는 문화 현상을 건축에 적용하면 어떤 것이 있을까? 영화에서 주목받은 “한국적”이거나 “역사적”인 특성을 반영하려는 말로 쉽게 떠올려 볼 수 있는 것으로 “한옥(韓屋)”을 들 수 있겠다. 한데, 개화기에 등장한 이 말을 가만히 들여다보면 몇 가지 의문이 생긴다. 당시 주변에 흔하게 마주하는 건축과 도시 구조물을 굳이 한(韓)이라는 접두어로 당연한 정체성을 확인할 필요가 있었을까? 그냥 단순히 “집” 또는 옥(屋)이라고 부르면 될 텐데 말이다. 해답은 당시 상당한 변화와 충격을 가져다줬을 한옥의 대칭, 양옥(洋屋)의 등장에 있다.

양옥, 개화기 도시에 벽돌을 쌓아서 만든 특이한 구축과 형태의 집은 당시 상당한 충격을 주었을 것이다. 이후 유럽식 집짓기는 근대화의 시대정신 아래 거스를 수 없는 대세가 됐다. 전근대적이라며 대중의 관심에 밀려난 한옥이 다시 돌아오기 시작한 건 본격적으로 도시 근대화가 추진된 70년대 이후로 알려져 있다. 아파트 같은 근대 건축의 급격한 확장으로 기존에 남아 있는 전통적인 가옥을 새롭게 명명할 필요가 자주 발생했을 것이다. 초기에 낡거나 불편하다는 이유로 부정적으로 비치던 “한옥”에 대한 관심은 새롭게 열린 글로벌 관광 시대에 전통적인 것에 대한 긍정적 소비로 비약적인 전환을 맞는다.

이런 “한옥”과 더불어 “건축의 한국성, 역사성” 등 다소 부담스럽고 추상적인 개념에 관한 논의가 펼쳐지고 있음을 본다. 시간이 갈수록 강도를 더하는 이런 논의를 보고 있으면 과도한 자의식이 무한 소모되는 느낌이다. “한옥”으로 대표되는 전통이라는 뜨거운 감자, 관광상품이면서 대중 미디어의 소모품이 돼 가는 건축, 혹자는 전통과 건축에 DNA 같은 본질주의적(essentialist) 표현을 거침없이 결합하기도 한다. 역설적으로 “한옥”을 중심으로 한 이런 태도는 유럽이 전파한 바로 그 건축관에 기대 있다. 이 자가당착에 의하면 현대 한국인의 주거 대부분을 차지하는 아파트는 여전히 “한옥”이 아니다. 전통으로 박제된 형태에 매달려 그 계보가 국가적 경계 안에서만 성립된다는 고집스러운 사고, 모두 18세기와 19세기 유럽 내셔널리즘(Nationalism)이 재편한 건축의 서사가 아닌가. 에릭 홉스바움의 “전통의 발명”보다 더 적합한 표현이 가능할까!

아쉽게도 자신이 속한 국가 공간을 중심으로 그 문화 현상을 규정짓는 일은 전 세계 어디에나 유행처럼 번져 있는 듯하다. 불변하는 경계와 그 안에 갇힌 문화 짝짓기, 21세기를 사는 우리에게 당혹스러워 보이는 이 경계의 논리를 “한옥”과 연결해 어떻게 이해하면 좋을지 고민해 본다.

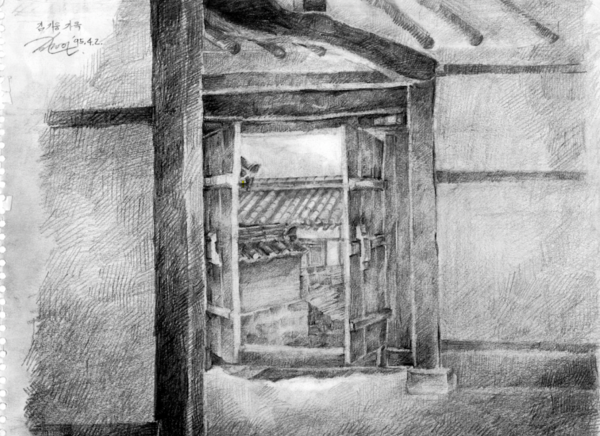

근대화 이전 동아시아의 건축관에는 지금 건축계의 “한옥” 집착에서 보듯 유럽 중심 건축관이 만들어낸 그 “전통”에 대한 공간의 경계 짓기를 찾아볼 수 없다. 심미적 대상으로 공간(Space)이란 개념을 집에 대입할 수 없고 객체화된 미학을 비-주관적 사고, “객관”을 내세우는 합리화된 지식으로 이해하려 하지 않았다는 말이다. 한반도의 건축과 자연관은 심미적이고 기능적인 해석이나 공간의 대상화를 담고 있지 않다. 대신 삶과 죽음을 중심으로 환경이 가진 에너지와 순환의 시간에 주목한다.

환경 위기의 심각성이 우리 일상에 와 닿은 지금, 기존 건축관과 “한옥”이 미처 담지 못한, 생성, 소멸, 반복의 새로운 K-건축관이 필요하다. 변화와 얽힘, 순환의 사고는 경계 밖 다양한 문화에 열려 있고 그 혼성을 만드는 데 주저치 않을 것이다. 요즘 K로 시작되는 문화 현상이 발견한 진정한 전통의 모습이 이런 게 아닐까? 특정 이데올로기에 사로잡힌 “한옥의 전통”보다 흡수력이 강한 열린 문화의 힘을 자부하는 “케데헌”의 장소가 대학의 건축 교육이 되길 바라본다.